來源:日期:2025-09-18

金秋九月,走進河西走廊中段,黑河西岸的甘州大地,一場歷時六年的生態革命正悄然改寫著這里的底色。曾經的沙礫荒灘,如今已是郁郁蔥蔥的林海;昔日“春風不度”的干旱之地,如今成為集生態修復、產業融合、民生改善于一體的全國示范樣板。這一切的改變,始于2020年正式成立的甘州區黑河林場——這座全省最年輕的正科級公益一類國有林場,用創新與堅守,在22.55萬畝的管護版圖上,書寫了新時代西北干旱區生態治理的“甘州答卷”。

破局:創新模式破解生態修復“卡脖子”難題

時間回溯至2017年,彼時黑河西岸沿線植被覆蓋率不足5%,沙化土地裸露,生態環境脆弱。為啃下這塊“硬骨頭”,尚未正式建制的黑河林場團隊便摒棄“就樹種樹”的傳統思路,以科學論證為筆,在戈壁荒灘上勾勒生態修復新路徑。

“要種樹,先改地。”面對鹽堿化、沙化嚴重的立地條件,林場創新性提出“改地適樹”模式。跨區域調配土方1800多萬方,為3.8萬畝造林區域鋪上1米厚的種植層,如同為大地“換膚”,從根本上改善土壤條件。這一舉措,讓原本寸草難生的荒灘具備了苗木生長的基礎,也為后續造林筑牢根基。

西北地區造林窗口期短,一直是制約生態建設的瓶頸。林場團隊大膽突破季節限制,提出“四季造林”構想:以春夏季造林為主、秋冬季造林為輔,將一年一次的“造林季”變為全年無休的“攻堅期”。這一創新不僅讓年均造林效率提升40%,更打破了“冬天不造林”的行業慣例,為干旱區造林提供了可復制的“甘州經驗”。

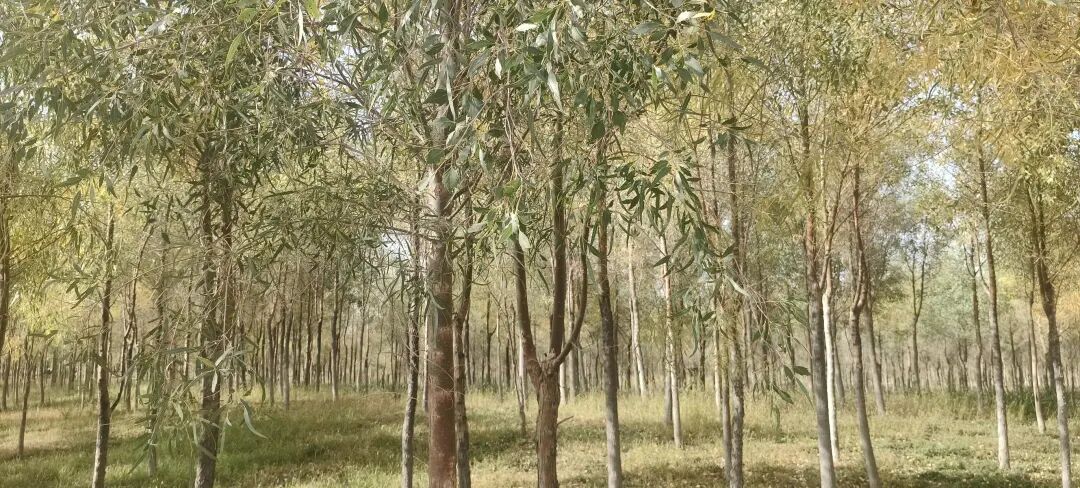

六年攻堅,碩果累累。截至2023年,黑河(甘州)段西岸完成人工造林6萬畝,栽植各類苗木2000余萬株、地被花卉3410畝,苗木成活率高達92%。植被覆蓋率從不足5%躍升至65%,昔日的“戈壁荒灘”蛻變為“綠色長廊”,成為西北干旱區生態修復的生動范本。

提質:項目驅動構建林業發展“立體矩陣”

生態修復初見成效,黑河林場并未停下腳步。近年來,林場主動對接省、市、區各級主管部門,精心策劃申報20多個關鍵項目,涵蓋扶貧援助、道路升級、造林補貼、森林撫育等領域,以項目為紐帶,構建起“生態+產業+管護”的立體發展矩陣。

在森林質量提升上,依托“三北”工程、國儲林、防沙治沙等項目,林場年完成撫育面積2.9萬畝,實施森林質量提升0.33萬畝。通過修枝、施肥、土壤改良、病蟲害防治等精細化管理,林區森林健康指數顯著提升,生態結構持續優化。同時,創新“林苗一體化”模式,建成2000畝示范區,年培育優質壯苗6萬株;擴建保障性苗圃450畝,完善灌溉、水肥一體化等基礎設施,完成鄉土樹種及密胡楊引種培育220畝,為林業發展儲備了充足“苗源”。

管護是林業發展的“生命線”。林場投入力量新建、改擴建13處管護站點,鋪設115公里林區防火與康養道路,安裝4套智能防火監控系統,形成“地面巡護+空中監控+道路聯通”的全方位管護網絡。這套“智慧管護體系”,讓22.55萬畝林區實現“看得見、管得好”,為生態安全筑起堅實屏障。

產業融合則讓“綠色”變為“財富”。林場打造1000畝優質雜果、精品梨特色經濟林基地,推動生態與產業深度融合;依托豐富的森林資源,引入策馬營地、生態休閑園等項目,植入特色養殖、兒童樂園等新業態,年接待游客80萬人次,旅游收入突破150萬元。“生態變現”的路徑,讓周邊群眾在守護綠色的同時,嘗到了生態發展的“甜頭”。

蝶變:多元賦能打造全國示范“生態標桿”

從生態修復到產業融合,從地方實踐到全國示范,黑河林場的發展之路越走越寬。2021年,《甘肅省張掖市甘州區黑河林場總體規劃(2021-2035年)》通過省林草局評審,為林場發展繪就了清晰藍圖。在此指引下,黑河生態園一期升級為集觀光、康養、研學、碳匯交易于一體的3A級景區——黑河生態景區,先后榮獲“全國造林綠化先進集體”“全國十佳國有林場”“全國森林康養試點示范基地”等稱號,2023年納入國家林草局三北地區種苗基地試點,2025年被確定為甘肅省省級保障性苗圃。

碳匯交易,成為林場踐行“雙碳”目標的創新實踐。通過與張掖市林草碳匯計量監測中心合作,引進智慧林業監測系統,精準測算林區碳匯儲量,開展碳匯造林與交易。2022年,助力張掖市達成首筆碳匯交易,收益400萬元,成功構建“生態管護—碳匯生產—交易變現”的綠色經濟閉環,為全國林業碳匯發展提供了“甘州樣本”。

如今的黑河林場,不僅是一片林海,更是一個集生態修復、種苗培育、森林康養、碳匯交易于一體的“綠色綜合體”。從“最年輕的國有林場”到“全國示范樣板”,六年時間,黑河林場用創新破解難題,用堅守守護綠色,用融合帶動發展,在黑河西岸書寫了“綠富同興”的時代篇章。

站在新的起點,黑河林場正以更高標準推進生態建設,以更實舉措推動產業融合,讓戈壁綠洲煥發更強生機,為建設人與自然和諧共生的美麗中國貢獻“甘州力量”。

來源:張掖市融媒體中心記者 祁曉蓓